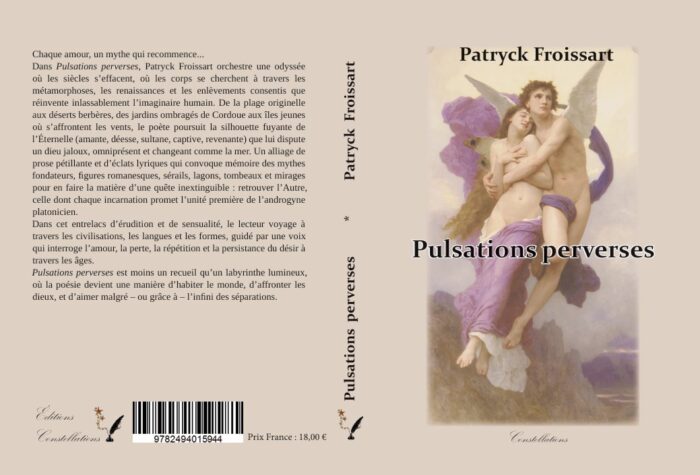

Pulsations perverses, conte poétique

Chaque amour, un mythe qui recommence…

Dans Pulsations perverses, Patryck Froissart orchestre une odyssée où les siècles s’effacent, où les corps se cherchent à travers les métamorphoses, les renaissances et les enlèvements consentis que réinvente inlassablement l’imaginaire humain. De la plage originelle

aux déserts berbères, des jardins ombragés de Cordoue aux îles jeunes où s’affrontent les vents, le poète poursuit la silhouette fuyante de

l’Éternelle (amante, déesse, sultane, captive, revenante) que lui dispute un dieu jaloux, omniprésent et changeant comme la mer. Un alliage de prose pétillante et d’éclats lyriques qui convoque mémoire des mythes fondateurs, figures romanesques, sérails, lagons, tombeaux et mirages pour en faire la matière d’une quête inextinguible : retrouver l’Autre, celle dont chaque incarnation promet l’unité première de l’androgyne platonicien.

Dans cet entrelacs d’érudition et de sensualité, le lecteur voyage à travers les civilisations, les langues et les formes, guidé par une voix

qui interroge l’amour, la perte, la répétition et la persistance du désir à travers les âges.

Pulsations perverses est moins un recueil qu’un labyrinthe lumineux, où la poésie devient une manière d’habiter le monde, d’affronter les

dieux, et d’aimer malgré – ou grâce à – l’infini des séparations.

Préface, par Issa Asgarally

La réalité est complexe et l’ellipse est si présente dans la vie et dans les œuvres que le non-dit, l’espace entre les mots – comme le disait souvent Jean Fanchette, psychanalyste et poète -- est parfois plus important que le dit. On sait que c’est vrai au théâtre. C’est aussi vrai en poésie. Pulsations perverses de Patryck Froissart en est l'illustration.

Continuité et ruptures

L’alternance de poèmes et de prose pourrait dérouter certains lecteurs. Elle n’est pas le fruit d’un pur hasard. Elle repose sur une construction minutieuse qui est faite de continuité et de ruptures. Continuité, car des mots-clés semblent assurer le lien d’un texte à l’autre, poème ou prose. Ainsi dans les deux premiers poèmes -- différents dans leurs structures – et le premier morceau en prose, des mots comme « plage » assurent l’unité des textes.

Décembre agonissait mes vannes de bassan

Ton delta palpitait, vers l’aine de la plage,

Orientant ma remonte au primal Hermitage…

Je sais en ton écume

Alors que je m’envase

Au ventre de la plage

Le clin vert et malin

D'un louche cristallin.

Sur la plage fondamentale, un vingt-cinq décembre, adolescent circonstanciel, enjambant les gisants, je brassais l’empyrée, oubliant d’avoir perdu, dans un âge antérieur, un combat titanesque.

Mais Pulsations perverses présente également des ruptures. Sa disposition en puzzle est en affinité avec le mode de lecture qui est le nôtre aujourd’hui, consistant à passer d’un type de texte à un autre, et donc à mener deux ou trois lectures à la fois. Dans le livre – il faudrait peut-être citer les « poèmes-journaux » d’Apollinaire qui datent du début du XXe siècle -- il y a quelque chose, dans ces discontinuités, qui s’est certainement autorisé de l’existence et de la nature du journal au long de plusieurs générations. Parce que l’on sait que le contemporain est habitué à ces sautes, ces ruptures, ces discontinuités, le poème capte ses éléments divers, hétérogènes comme l’a fait justement Apollinaire.

L’intertextualité

Je voudrais poursuivre ces réflexions en racontant une anecdote. Le peintre Georges Braque est interrogé un jour par une visiteuse à son atelier :« D’où vient ce bleu de la toile exposée ? »

Braque répond non par le bleu du ciel ou le bleu des yeux bleus, mais en entraînant la visiteuse dans un angle où repose une autre toile, ancienne, où se montre le bleu en question : réponse par l’intertextualité, donc, par la citation. Dans ce cas, on pourrait dire par l’autocitation. S’il déçoit la questionneuse, c’est pour lui rappeler l’une des sources : l’œuvre vient de l’œuvre.

Et le livre vient des livres.

Ces réflexions sur l’intertextualité, le fait que l’œuvre vient de l’œuvre et que les livres viennent des livres, me sont donc venues – ou revenues - à la lecture de certains textes de Patryck Froissart.

Comme celui dans lequel l’auteur, à partir d’une lecture /relecture d’un livre (Paul et Virginie), lui-même « représentation » du spectacle « de la vie », réécrit le roman. Il le dit :

Il faut bien aujourd'hui rétablir la réalité de cette autre partie de mon roman.

Je délivre l’authenticité de mon personnage, littérairement trahie par Monsieur de Saint-Pierre.

De quoi s’agit-il ? Si Virginie est Virginie, Paul n’est pas Paul, mais Domingue. Et Paul est le Vieillard, seul « admis dans le secret » :

Il n’arrivait point ici qu’il ne les découvrît tout nus, se tenant ensemble par les mains et sous les bras, comme on représente la constellation des gémeaux. Alors, le dos au tronc, il les contemplait, attendri.

Le grand jars blanc faisant le guet, le cygne marron peu à peu déniaisait l’oie.

Un beau jour, vient « un obscur capitaine ingénieur du Roi », M. de Saint-Pierre, cherchant « un havre sûr à ses jonctions réprouvables et inédites avec Madame P. » Et Domingue et Virginie indiquent au couple circonspect le leur, surveillé par Paul.

Ainsi l’auteur conclut un de ses poèmes, « Les colonnes d'Hercule » par une citation, en vers, d’un poème d’Amin Maalouf dans son roman, Samarcande :

Auprès de ta bien-aimée, Khayyam, comme tu étais seul !

Maintenant qu’elle est partie, tu pourras te réfugier en elle.

Mais c'est dans le texte « De l'obstination » que les liens intertextuels se manifestent le plus clairement :

La statistique (oh ! le mot laid) instruit que l’homme qui espère existe plus volontiers, et de manière plus dynamique, et par cet effet plus longtemps, que l’homme qui possède (lisez l’essai du sage Harold Kaprovski, Avoir sans être, être sans avoir).

Certes déçoit Candide aperçu qui racine entouré de navets dans son petit jardin.

En quelle vacuité du devenir, en la fadeur de quel boueux hameau, bougre, aurait, Sorel inconnu, scié Julien du bois pour quelque mère Nicolas si ne lui eût été donnée l'opportunité de prétendre à l’inaccessible ?

Oh ! L’ample déploiement de l’être en le cœur de Werther écrivant de Charlotte !

Louée soit l'hérésie par laquelle Abélard d’Héloïse s’éprit !

Devant mes autels auroraux à Cassandre je fais riche oblation de roses.

Je brandirais effrontément la banderole à Rome afin qu’on canonise Sherazade.

Je baise son portrait à chaque aller au lit et vénère ardemment la princesse de Clèves.

Dans mes forêts de songes francs, vierge ou ribaude en la variante, Atala règne.

J’idolâtre d'illustres inspiratrices, Ellénore, Manon, Marguerite, Julie.

Autre exemple avec « Le temps viendra » où il est question de Robinson Crusoë et de la personne réelle qui a inspiré Daniel Defoe :

Un jour fut sauvé Crusoë

La mer revient au sable après l’avoir quitté :

Décembre qui pavoise où l’astre se pavane,

Et ce chagrin qui bruine en l’air gris des Palmistes…

Patient dormit Selkirk espérant le trois-mâts

Paul et Virginie, Robinson Crusoé, Samarcande, Candide, Les Contes de Mille et Une Nuits : l’intertextualité irrigue Pulsations perverses.

Les livres sont ainsi psychodégradables ! Solubles dans le souvenir ou la rêverie, ils se reproduisent et donnent lieu à d’autres livres… Et il y a culture là où il y a travail actif de l’esprit sur l’objet qui l’a requis – travail actif, c’est-à-dire digestion, assimilation, incorporation finale…

« Lieux fastes »

Cette promenade d’un livre à l’autre, d’un « personnage de papier » à l’autre, voilà qu’elle gagne, avec le texte « Topographie », également les lieux « réels » que l’auteur semble avoir fréquentés :

Il est des lieux intrinsèquement fastes aux funestes rencontres, propices aux croisements fortuits, douloureux et féconds qui amorcent les rêveries et qui fondent les romans, favorables à l’enlacement des flammes dévastatrices des regards, sublimement filigranés d’histoires passionnantes.

Musarder au jardin de Pamplemousses, attendre le passer du rêve aux bancs ombrés du Jardin de la Compagnie, se baguenauder dans les souks à chichas de Khan Khalili, déambuler à Fez dans le flux des trottoirs vespéraux du boulevard Mohamed V, espérer l'épiphanie sur un siège indifférent dans la halle à Gillot où tant de vies s’égarent, être voyeur assidu sur le sable foulé, piétiné de la plage des Brisants, anatomiser la quamdam tout en fumant la cigarette, assis à la terrasse d’un café bondé de Bab Bouljoud, forcer à rester bées des paupières qui feignent de vouloir se pudiquement baisser, dans le salon de l'Ibn Batouta qui fend le flot entre Tanger et Malaga circonstancient l’événement déclencheur. La suite dépend de l'aptitude au songe.

Par la magie des mots, l’auteur est partout à la fois, les lieux se côtoient, s’entrecroisent. Les frontières ne sont plus étanches. Le texte redessine une autre topographie, imaginaire, des lieux. Le Maroc voisine avec l’île de la Réunion. L’auteur se sent pousser des ailes :

D'un seul vers d'ambroisie

Vers ailleurs je décolle

En haute frénésie.

Mais pourquoi l’auteur est-il si intensément satisfait par le simple fait d’être ailleurs ? Parce qu’on est amené à être plus attentif. L’altérité renouvelle l’attention. Et on voit l’urgence de la poésie dans un monde où notre défaut, le défaut le plus partagé est le manque d’attention.

« Méprise »

L’expérience poétique est un prendre-pour, prenant a pour b, non par erreur mais plutôt à la faveur d’une brève illusion, pour une transformation résolue, changeant l’erreur en ressort. Autrement dit : une méprise – ou un risque de méprise - est changée en prise par l’opération d’un poème. La vigilance poétique et la ferveur poétique favorisent le malentendu. Elles jouent avec l’erreur perceptive, ou « illusion des sens » -- prenant volontiers le nuage pour le troupeau --, mais pour changer la méprise en une vérité possible.

Des exemples de cette « méprise » abondent dans Pulsations perverses :

Et le roulis des rues me porte en son lit, sûr.

Dans le lac de ses yeux qu'elle engouffre mon boutre

Du lacs de ses cheveux me suspende à sa poutre…

Par ailleurs, il faut souligner la part considérable de la sensualité dans l'œuvre :

Je veux choir au magma de ton cœur volcanique

Boire à ta dame-jeanne et goulument ton philtre

Epicer ma nuit fade au piment de ton ventre...

M'insulariser roc dans l'atoll de ton corps

Me faire ta presqu'île corallienne...

M'ensabler à ton goût que m'importe où

Pourvu que jusqu'au bout tu daignes que je baigne

En l'absolu lagon de ton ventre vaudou.

Je terminerai sur une note personnelle. Je m’intéresse depuis quelques années à deux des plus grandes aventures interculturelles de l’Humanité : en Chine, sous la dynastie des Tang (7e-10esiècle), la plus prestigieuse de l’histoire de la Chine, et en Andalousie (7e - 15e siècle), la plus grande rencontre des hommes et des cultures du Moyen Age. Et je dois dire que j’ai été agréablement surpris de trouver des accents de cette deuxième aventure dans Pulsations perverses. Dans « Reconquista aléatoire » – il s’agit d’un véritable récit en prose – Ibn Rachid, s’en revenant de la grande mosquée omeyyade de Cordoue, heurte un passant et apprend à le connaître :

Il me prit à son bras lorsqu’il rendit visite. Qu’il fût flanqué soudain d’un compagnon nazaréen ne surprenait point dans la médina transitaire où se côtoyaient les lecteurs des trois Livres, où se mêlaient sans heurts hauts dignitaires musulmans et dhimmis innombrables. Marchant il me confiait sa foi en la raison.

Au-delà de l'intertextualité fondée sur une vaste érudition, de la sensualité à fleur de peau, de l'originalité de l'expression recherchée, ce qui me semble au mieux caractériser Pulsations perverses est bel et bien l'interculturel.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg Imprimer

Imprimer

Un article de jean-paul gavard-perret dans le magazine Le Littéraire.

Un article de jean-paul gavard-perret dans le magazine Le Littéraire. Pulsations perverses

Pulsations perverses